Mehr Konsum schafft nicht mehr Zufriedenheit und Glück

Während der Überkonsum die Umwelt erheblich belastet, schafft er paradoxerweise keine proportional steigende Zufriedenheit oder Glück für die Individuen. Die Ökonomie beschreibt dieses Phänomen mit dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens: Das erste Stück Kuchen schmeckt sehr gut, das zweite weniger, und das vierte löst bereits Überdruss aus. Überträgt man dies auf den Konsum, so stellt man fest, dass ab einem gewissen Wohlstandsniveau der zusätzliche Nutzen durch weiteren Konsum nur noch geringfügig ansteigt. Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigen, dass der Prozentsatz glücklicher Menschen in Deutschland bereits Anfang der 1960er-Jahre einen kritischen Punkt erreicht hat und seitdem stagniert, obwohl sich das reale Durchschnittseinkommen in den vergangenen 50 Jahren mehr als verdoppelt hat.

Dieses Phänomen wird in der Psychologie als hedonistische Tretmühle bezeichnet. Menschen passen sich schnell an ein höheres Wohlstands- und Statusniveau an. Kurz nach einer Anschaffung oder einer Gehaltserhöhung kehrt das Glücksempfinden auf das ursprüngliche Niveau zurück, und die Ansprüche steigen. Man ist kaum auf einem neuen Level angekommen, da sieht man bereits diejenigen, die noch bessergestellt sind, und der Kreislauf beginnt von neuem. Das Streben nach Glück durch materielle Errungenschaften wird somit zu einem vergeblichen, nie endenden Lauf auf der Stelle. Eine internationale Zufriedenheitsstudie, über die die Tagesschau berichtet, untermauert dieses Paradoxon: Ärmere Länder wie Indonesien und Mexiko belegen die vordersten Plätze im Wohlstandsindex, während Deutschland nur auf Platz 17 landet.[1] Eine mögliche Erklärung ist, dass die Menschen in ärmeren Ländern materielle Dinge nicht in dem gleichen Maße bewerten, weil sie diese nicht besitzen und sie daher auch nicht als so wichtig erachten.

Der Schaden durch unnütze Dinge ist enorm

Die unnützen Dinge müssen nicht nur hergestellt, sondern auch transportiert werden. Sie erzeugen mehr Verkehr, verstopfen die Straßen und führen zu vielen Transportflügen. Sie decken keinen Grundbedarf, sondern dienen in erster Linie der Bequemlichkeit und dem Prestige des Käufers.

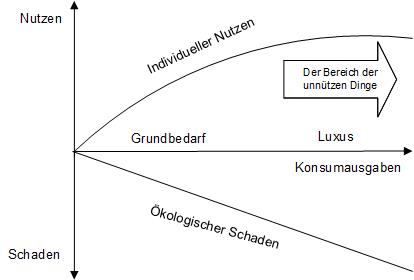

Alle Güter verursachen sowohl bei der Herstellung als auch bei der Nutzung externe Kosten. Der immense Schaden, der durch Prestige- und Statusdenken verursacht wird, ist eine der wesentlichen Ursachen für den Klimawandel. Die direkten und indirekten externen Kosten des Konsums steigen mit zunehmendem Wohlstand. Ein wesentlicher Teil dieser Kosten ist die Umweltbelastung, die durch die Verschmutzung von Luft, Böden und Wasser sowie durch Lärm und den hohen Energie- und Rohstoffverbrauch entsteht. Diese Kosten werden systematisch „externalisiert“, das heißt, sie werden der Allgemeinheit, der globalen Umwelt und zukünftigen Generationen aufgebürdet, ohne dass der Konsument sie im Preis des Produkts bezahlt. Ab einem gewissen Konsumniveau bringt weiterer Konsum kaum noch Nutzenzuwachs, während die dadurch verursachte Umweltbelastung und die externen Kosten des Konsums steigen. Für Deutschland liegen die Umweltkosten in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro jährlich[2]. Dadurch stagniert die Wohlfahrt des Landes. Das wird durch die beiden Kurvenverläufe im folgenden Diagramm dargestellt.

Die CO2-Emissionen sind zu hoch. Das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hat keine spezifische Vorgabe der Emissionen für Privatpersonen oder Länder gemacht. Für eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C wird jedoch gesagt, das individuelles CO2-Budget müsse deutlich unter 2 Tonnen pro Jahr liegen. Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland beträgt 10,4 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr[3], der der USA 14 Tonnen.[4] Die Emissionen in diesen reichen Ländern liegen damit um ein Vielfaches über dem von Wissenschaftlern als notwendig erachteten Ziel. Tatsache ist, dass sich gegenwärtig weder die Individuen noch die Regierungen ernsthaft bemühen, dieses Limit anzustreben.

Unnütze Dinge gefährden Umwelt und Klima

Da alle durch Konsum ihren Status erhöhen wollen, wird die Messlatte immer höher gelegt. Ein Rattenrennen. Alle kämpfen sich ab, aber Sieger gibt es keine. Wenn das dem Menschen angeborene und überaus förderliche Ringen um Anerkennung und sozialen Status nicht länger als Materialschlacht ausgetragen würde, könnte die pro Kopf konsumierte Güter- und Dienstleistungsmenge erheblich schrumpfen. Auch bei den weniger Begüterten spielt das Prestigedenken eine Rolle. Da jedoch die reichen Mitbürger durch ihren höheren Konsum mehr Ressourcen verbrauchen und höhere Umweltschäden verursachen, wäre es nur gerecht, dass diese ihren Konsum in stärkerem Maß einschränken. Eine Armbanduhr für 20 Euro verursacht etwa bei Herstellung und Vertrieb weniger CO2 als eine für 20.000 Euro. Ein SUV stößt mehr CO2 aus als ein VW-Polo.

Der Wettbewerbsgedanke und die daraus resultierende Unersättlichkeit in Kombination mit dem Kapitalismus droht die Menschheit in die ökologische Katastrophe zu führen. Angesichts wachsender Umweltprobleme und Klimawandel machen unnütze Dinge wenig Sinn. Ihre Reduktion würde die ökologische Belastung des Konsums mindern und die gesellschaftliche Wohlfahrt erhöhen.

[1] https://www.tagesschau.de/wissen/glueck-wohlbefinden-studie-100.html

[2] https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/gesellschaftliche-kosten-von-umweltbelastungen#gesamtwirtschaftliche-bedeutung-der-umweltkosten

[3] https://www.bundesumweltministerium.de/media/kohlenstoffdioxid-fussabdruck-pro-kopf-in-deutschland

[4] https://www.theglobaleconomy.com/USA/Carbon_dioxide_emissions_per_capita/