Wie wir im Wohlstand versinken und den Planeten ruinieren

Die gegenwärtige Gesellschaft in industrialisierten Nationen wie Deutschland befindet sich in einem Zustand des materiellen Überflusses, der historisch beispiellos ist. Die einstige Wunschvorstellung vom Schlaraffenland, einem fiktiven Ort, an dem im Überfluss gebratene Tauben in den Mund fliegen, ist in gewisser Weise Realität geworden.

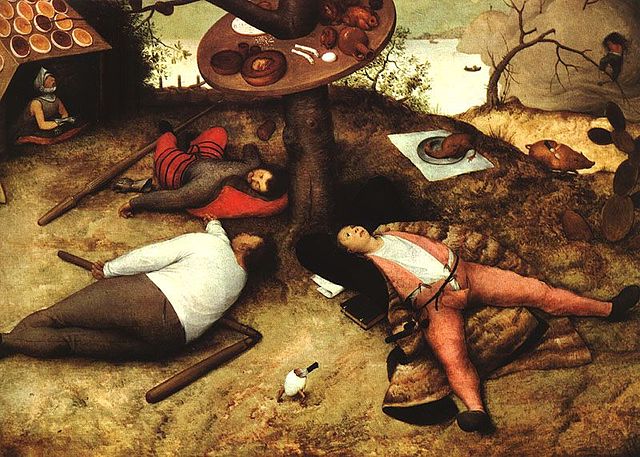

Das Schlaraffenland ist ein fiktiver Ort aus diversen Märchen, in dem alles im Überfluss vorhanden ist. Die Wunschvorstellung von einem Land, in dem Milch und Honig fließen und den Bewohnern gebratene Tauben in den Mund fliegen, ist im Bild von Peter Bruegel (1515 bis 1569) dargestellt.

Heute haben solche Vorstellungen ihre Faszination verloren. Der Überfluss ist real und entpuppt sich als Weg in die ökologische Katastrophe. Die Wohnungen der Bürger sind gefüllt mit Tausenden von Gegenständen, von zu vielen Kleidungsstücken und Sportgeräten bis hin zu sprachgesteuerten Fernsehern, zahllosen Monitoren und Kameras, ferngesteuerten LED-Lampen und allerlei technologischen Gadgets. Diese Lebenswelt ist reicher als je zuvor, selbst für den weniger betuchten Teil der Bevölkerung. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass dieser Konsum auf einem Niveau stattfindet, das ökologisch nicht tragfähig ist.

Mehr Konsum führt nicht zu mehr Zufriedenheit. Die privaten Konsumausgaben in 2024 betrugen in Deutschland 2,272 Billionen Euro.[1] Bei rund 80 Mio. Menschen in Deutschland errechnen sich pro Kopf durchschnittliche private Konsumausgaben von rund 28.000 Euro (2.272 Mrd. / 80 Mio.). In den vergangenen 50 Jahren hat sich das reale Durchschnittseinkommen mehr als verdoppelt – die Zufriedenheit jedoch keineswegs.

Warum gibt es unnütze Dinge und warum in solchen Mengen, dass sie sogar die Zukunft der Menschheit gefährden? Ist nicht das eine oder andere Ding zu viel in der Welt?

Was sind eigentlich unnütze Dinge?

Wir versuchen es mit einer Definition: Unnütze Dinge sind jene Güter und Dienstleistungen, die dem Individuum einen subjektiven Nutzen, der zumeist in Bequemlichkeit, Status und Prestige besteht, versprechen, aber der Volkswirtschaft und der Umwelt durch negative externe Effekte erhebliche Schaden zufügen.

Die Unterscheidung zwischen nützlich und nutzlos ist demnach kein objektives Urteil, sondern hängt stark von der Perspektive ab. Ein sportlicher Geländewagen (SUV) mag für seinen Käufer nützlich sein, um sich von der Masse abzuheben oder ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen. Aus ökologischer Sicht jedoch stellt er eine Verschwendung von Ressourcen und eine unnötig hohe Emission dar. Das zentrale Problem sind also nicht die Dinge an sich, sondern die Diskrepanz zwischen ihrem privaten Nutzen und ihren gesellschaftlichen Kosten.

Die subjektive Natur der Nützlichkeit

Die Bewertung der Nützlichkeit eines Gutes oder einer Dienstleistung ist ein subjektives Werturteil. Eine Uhr für 20 Euro und eine für 20.000 Euro erfüllen beide die grundlegende Funktion der Zeitmessung. Während die billigere Uhr als Gebrauchsgut fungiert, erfüllt die teure Uhr zusätzliche, nicht-existentielle Bedürfnisse wie das Verlangen nach Prestige und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht. Dieselbe Logik gilt für Kreuzfahrtschiffe in die Arktis oder Weltraumflüge, die von einem rein funktionalen Standpunkt aus als vollkommen überflüssig angesehen werden können, aber von den Konsumenten als erstrebenswerter Luxus betrachtet werden. Diese Güter dienen nicht der Deckung eines Grundbedarfs, sondern der Befriedigung von Wünschen, die vielfältig und nach oben hin unbegrenzt sind. Selbst anfänglich als verschwenderisch empfundene Güter werden mit der Zeit – zumindest aus der Sicht des Konsumenten – zu „unentbehrlichen Notwendigkeiten“, wie das Zweit- oder Drittauto.

Gebrauchs- und Luxusgütern

Die Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und Luxusgütern ist fließend und subjektiv. Gebrauchsgüter sind für die Deckung des notwendigen Grundbedarfs konzipiert, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, Kleidung und Heizung. Sie dienen in erster Linie der Sicherung der Existenz. Luxusgüter und -dienstleistungen hingegen – von teuren Reisen bis hin zu Designermöbeln – befriedigen nicht-existenzielle Bedürfnisse. Oft verwandeln sich solch anfänglich verschwenderische Dinge mit der Zeit – wenigstens in den Augen des Konsumenten – in wirklich unentbehrliche Notwendigkeiten. Beispiele dafür sind etwa der Schiurlaub in den Alpen, Designermöbel, Kleidung nach den aktuellen Modetrends und Armbanduhren zum Preis eines Mittelklasseautos.

Die Unterscheidung zwischen nützlich und unnütz liegt nicht allein in der Abgrenzung von Grundbedarf und Luxus, sondern in der Gesamtbilanz der Auswirkungen. Ein SUV mag ein Luxusgut sein, aber ein zu groß dimensionierter Fernseher in jedem Raum einer Wohnung ist ebenfalls ein „unnützes Ding“, selbst wenn er kein klassischer Luxusartikel ist. Der Luxuskonsum wird zum ökologischen Problem, weil so viele Milliarden Menschen nach Konsum streben. Die Masse dieser überflüssigen Gegenstände ist das eigentliche Problem, da ihre Herstellung, Nutzung und Entsorgung das Ökosystem in erheblichem Maße belasten.