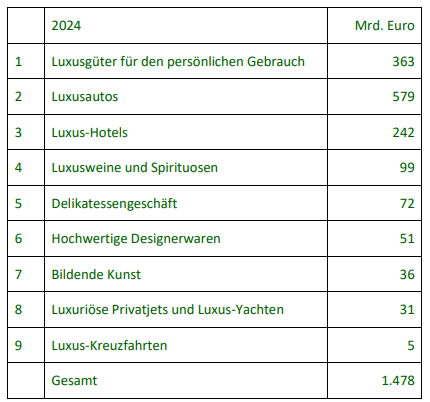

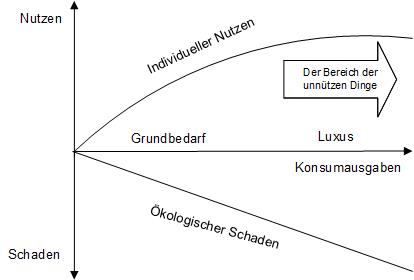

Der übermäßige Konsum wird immer mehr zu einer ökologischen Belastung. Dabei sind viele dieser Dinge unnütz. Nachfolgend werden Konsumgüter vorgestellt, die mal mehr, mal weniger nützlich sind. Viele sind unnütz in dem Sinn, dass man ohne sie gut leben könnte. Manche sind im Prinzip zwar nützlich, werden aber durch übermäßigen Konsum schädlich. Der Bereich der unnützen Güter nimmt zu.

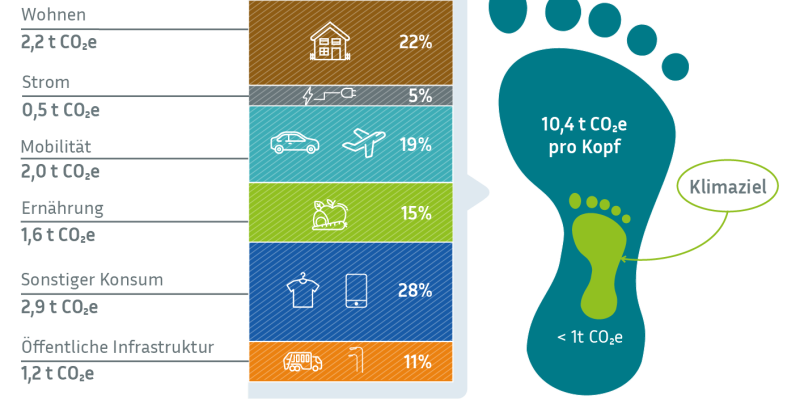

„Durchschnittlicher CO2-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland“

Die drei Handlungsfelder Bauen & Wohnen, Mobilität und Ernährung sind bereits für 70 bis 80 Prozent der Umweltfolgen des Konsums verantwortlich. 07.04.2025

Quelle: Umweltbundesamt 07.04.2025

Zwei Eigenschaften von Konsumartikeln

Grundsätzlich lassen sich bei Gegenständen zwei Typen von Eigenschaften unterscheiden:

physikalische Eigenschaften, wie Form, Farbe, chemisch-physikalische Zusammensetzung. Sie können mit den Sinnen (Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken) erfasst und gemessen werden, wie z.B. groß, klein, glatt, kalt, warm, weich, laut, leise.

subjektive Eigenschaften, wie z.B. schön, begehrenswert, hässlich, schön, süß, faszinierend, gut, etc. Es handelt sich um Eigenschaften, die von der subjektiven Beurteilung des Betrachters bestimmt sind. Ein Kleidungsstück kann beispielsweise seine Funktion des Wärmens gut erfüllen, kann aber, weil es modisch veraltet ist, wertlos sein.

Karl Marx sagt, dass der Wert einer Ware sowohl objektiv als auch subjektiv bestimmt wird: „Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaft menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z.B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache.“ (MEW, Bd.23, Berlin 1979, S.49). Marx zitiert in diesem Zusammenhang Nicholas Barbon, der im Jahr 1696 formuliert: „…die meisten (Dinge) haben ihren Wert daher, daß sie die Bedürfnisse des Geistes befriedigen.“

Schon die Primaten kennen diese zweifache Einschätzung. Bei zwei Affen, die in einer Über-Unterordnungs-Beziehung zueinanderstehen, hat eine Banane zwei Eigenschaften. Sie kann a) den Hunger stillen zu können, und ist b) ein Symbol des dominierenden Status. Wenn also beispielsweise das unterlegene Tier an die Banane kommen will, muss es dem Überlegenen deutlich machen, dass es die Banane nur als Nahrung begehrt, aber den sozialen Status des anderen nicht infragestellt.

Menschen nutzen Konsumgüter um sozialen Status zu demonstrieren. Solch demonstrativer Konsum ist moralisch zu kritisieren, wenn er mit externen Effekten einhergeht, also andere Menschen schädigt (Lärm, Abgase, Umweltverschmutzung).

“The standard of living in modern civilization has been raised far higher than the average level of our necessity.” Rabindranath Tagore, 1922

Werbeumsatz in Deutschland in 2024 betrug 50 Mrd. €

Die deutsche Werbewirtschaft verzeichnete in 2024 einen Umsatz von rund 50 Mrd. €. (https://zaw.de/wirtschaft-und-werbung/). Jeder Deutsche wird somit im Durchschnitt pro Jahr mit etwa 600 € an Werbung traktiert (50 Mrd. / 84 Mio. = 600 € / Einwohner). Die Belästigung ist überall, im Fernsehen und Radio, in Zeitungen und Zeitschriften, auf Plakatwänden, im Internet. Dabei ist Werbung überflüssig. Wirklich nützliche Produkte und Dienstleistungen verkaufen sich sowieso. Werbung verteuert die Produkte und es sind die Kunden, die die Belästigung auch noch selbst bezahlen müssen.

Wohn- und Büroraum

Seit den 60er Jahren ist viel Wohnraum geschaffen worden. Obwohl die Bevölkerung gar nicht stark zugenommen hat, besteht weiter Wohnraumknappheit. Warum ist das so?

In Deutschland ist die Fläche an Wohn- und Büroraum in den letzten Jahren gewachsen, ebenso die durchschnittliche Wohnraumfläche pro Person. 2021 lag diese pro Kopf bei 47,7 Quadratmetern. Zehn Jahre zuvor waren es nur 34,9 Quadratmeter (destatis). Eigentlich würde man denken, dass genug Wohnraum für alle da sei. Allerdings gab es etwa 2021 über 16 Millionen Single-Wohnungen, die im Durchschnitt jeweils mehr als 80 Quadratmetern beanspruchten. Die Wohnungsnot in Deutschland wird größer. Wenn jedoch die Ansprüche an Wohnfläche weiter steigen, wird die Bautätigkeit mit dem gemeldeten Bedarf kaum Schritt halten können. Die Ansprüche sind stark gestiegen, weshalb die Wohnungsnot hoch bleiben wird.

Passend dazu neuere Zahlen: Wegen ihres übermäßigen Flächen- und Energieverbrauchs werden Einfamilienhäuser immer wieder kritisiert. Dennoch wurde in den ersten fünf Monaten von 2025 der Neubau von 17.700 Häusern dieses Stils genehmigt. Das waren 14,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Emissionen

Je größer die Wohnung, umso höher die verbrauchte Heizenergie und die Emissionen. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes kann das 1,5-Grad-Ziel nur erreicht werden, wenn die Wohnfläche pro Kopf bis 2050 auf 41,2 Quadratmeter sinkt (in 2021 liegt sie noch bei 47,7 qm.

Klimaanlagen

Klimaanlagen waren noch vor wenigen Jahrzehnten in Deutschland völlig unüblich. Man hat mit der gelegentlichen Hitze gelebt. Jetzt werden Geschäftsräume und private Wohnungen zunehmend klimatisiert. Autos verfügen schon standardmäßig über Klimaanlagen. Die Produktion von Klimaanlagen ist in den vergangenen fünf Jahren sprunghaft angestiegen. In 2024 ist die Jahresproduktion um 70 Prozent auf 317.000 Stück gesteigert worden. Das entspricht einem Produktionswert von rund 1,5 Milliarden Euro. Zusätzlich wurden im vergangenen Jahr Geräte im Wert von rund 950 Millionen Euro importiert: doppelt so viel wie fünf Jahre zuvor. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/energie/klimaanlagen-klimawandel-hitzeschutz-hitzewelle-100.html 12.8.2025

Emissionen

Ob sie beim mitteleuropäischen Klima wirklich notwendig sind, ist zweifelhaft. Angesichts der globalen Klimaerwärmung wird ihre Nachfrage vermutlich weiter steigen. Dadurch werden der Stromverbrauch und die CO2-Emissionen steigen und die globale Klimaerwärmung weiter verschlimmern.

Swimming Pools und Whirlpools

In Deutschland gibt es rund 2,1 Millionen privat genutzte Schwimm- und Badebecken inklusive Whirlpools und Swim Spas. Die meisten sind Außenpools. Somit besitzen rund 13 Prozent der 16 Millionen Eigenheimbesitzer in Deutschland solche Pools.

Swimming Pools belasten in erheblichem Umfang die Umwelt und das Klima.

- Pools erfordern große Mengen an Wasser zum Füllen und zur Aufrechterhaltung des Wasserstandes.

- Sie erfordern Energie für die Filterung, Beheizung und Beleuchtung des Wassers, gilt insbesondere für beheizte Pools.

- Sie erfordern den Einsatz von Materialien wie Beton, Kunststoffen und chemischen Beschichtungen.

- Um Bakterien und Algenwachstum zu kontrollieren, braucht man Chlor und andere Chemikalien.

Whirlpools sind die neue Mode. Zwar gibt es solche, die man mit 220 Volt betreiben kann. Aber so richtig Power gibt es erst mit Starkstrom. In jedem Fall braucht man viel Strom, was die Ökologie belastet.

Quelle: https://www.brast24.de/whirlpool-oslo-mit-led-1004046034.html?

Die kostengünstigste und umweltfreundlichste Alternative zum eigenen Swimmingpool ist die Nutzung von öffentlichen Bädern.